NEW

2024.04.24

お知らせ入試情報

MENU

SCROLL

FOLLOW US

わたしたち、夢中人。

NEWS

新着

お知らせ

入試情報

学校長の部屋

Weekly Jishukan

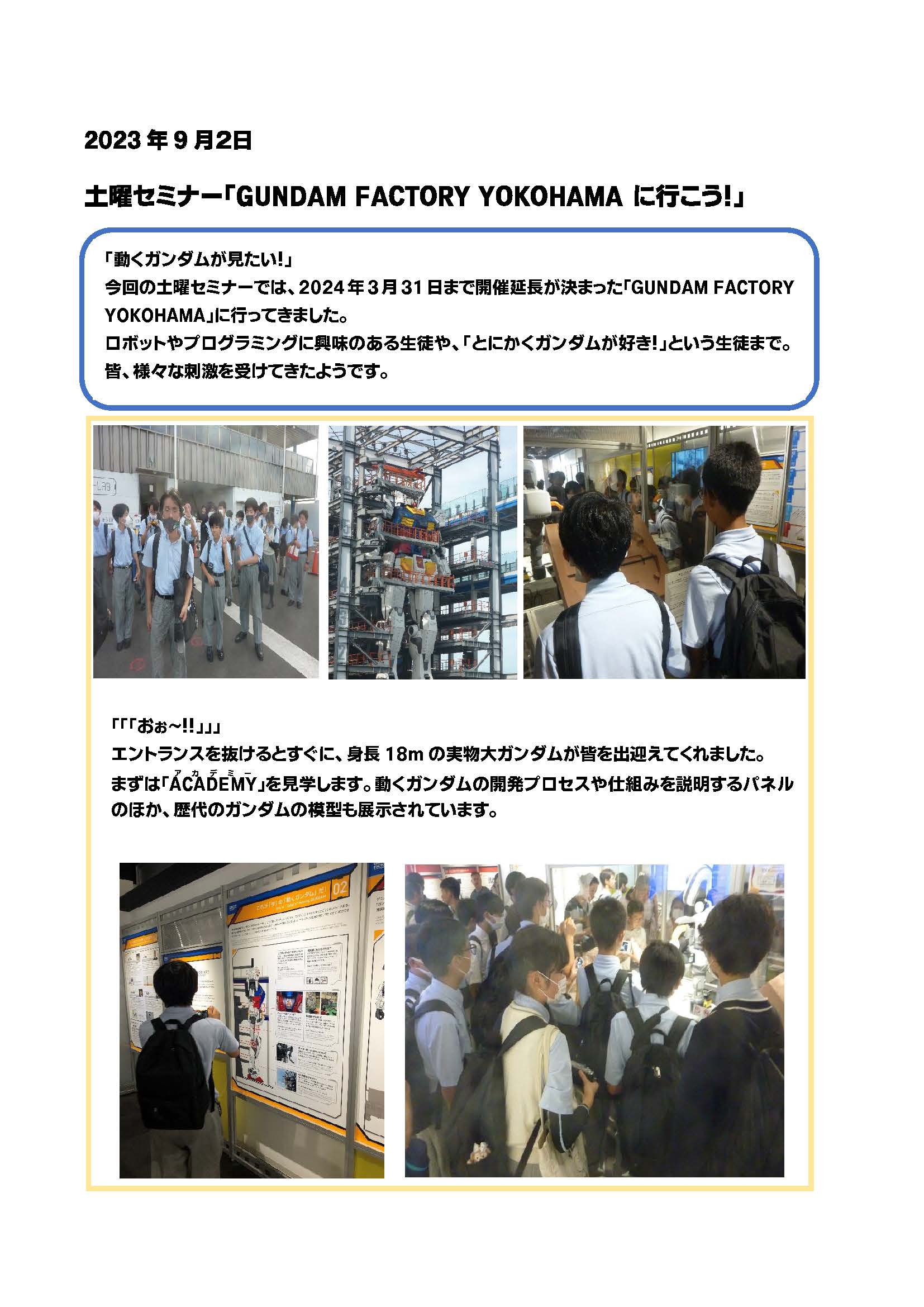

土曜セミナー

NEW

2024.04.24

お知らせ入試情報

NEW

2024.04.17

お知らせ入試情報

NEW

2024.04.10

お知らせ入試情報

NEW

2024.04.24

Weekly Jishukan

NEW

2024.04.21

Weekly Jishukan

NEW

2024.04.15

Weekly Jishukan

NEW

2024.04.12

お知らせ入試情報

2024.04.08

Weekly Jishukan

NEW

2024.04.24

お知らせ入試情報

NEW

2024.04.17

お知らせ入試情報

NEW

2024.04.10

お知らせ入試情報

NEW

2024.04.12

お知らせ入試情報

2024.04.07

お知らせ入試情報

2024.03.04

入試情報

2024.03.04

入試情報

2024.02.07

入試情報

NEW

2024.04.24

Weekly Jishukan

NEW

2024.04.21

Weekly Jishukan

NEW

2024.04.15

Weekly Jishukan

2024.04.08

Weekly Jishukan

2024.04.06

Weekly Jishukan

2024.03.27

Weekly Jishukan

2024.03.19

Weekly Jishukan

2024.03.09

Weekly Jishukan

2024.03.07

土曜セミナー

2024.01.16

土曜セミナー

2024.01.06

土曜セミナー

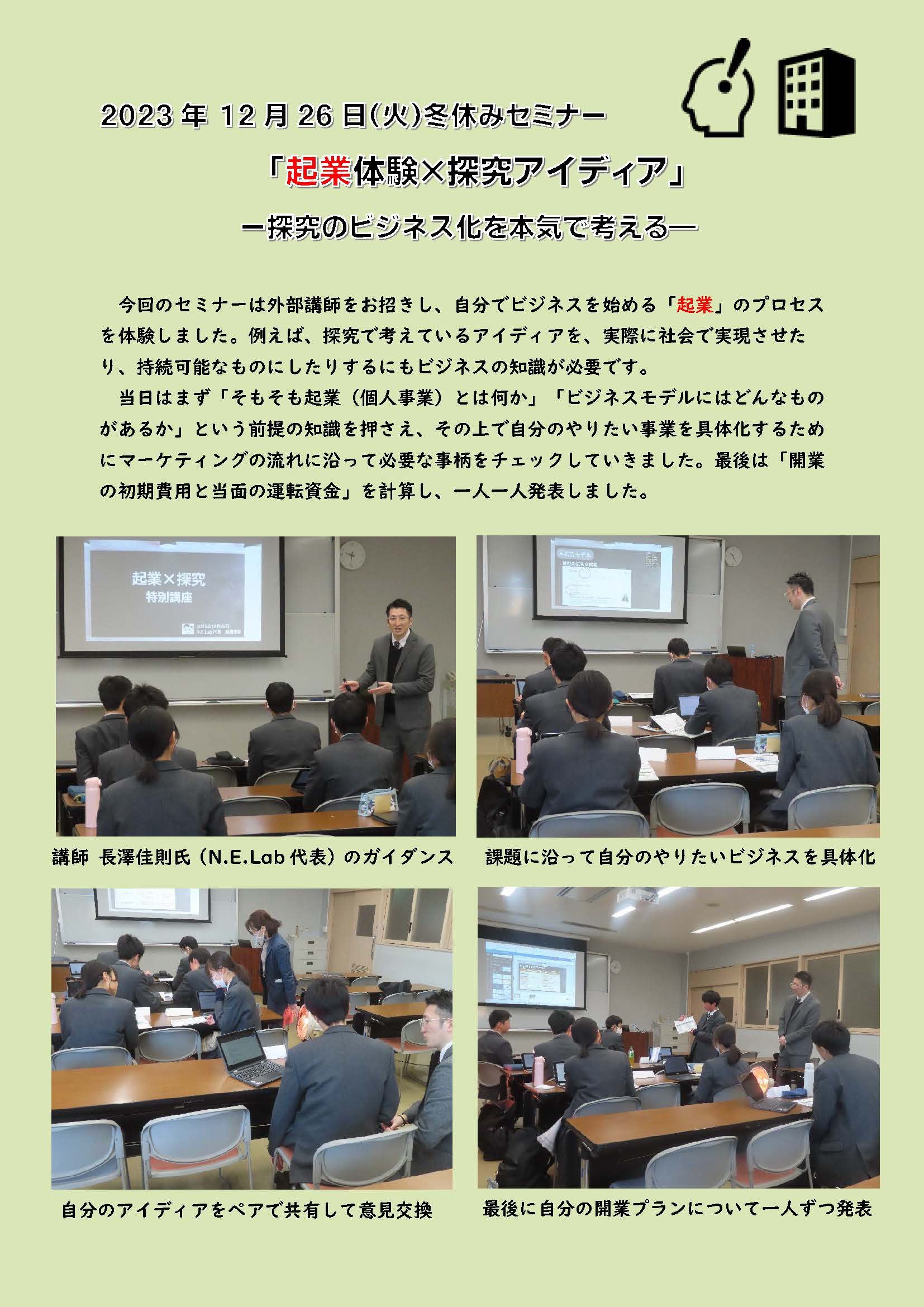

2023.12.26

土曜セミナー

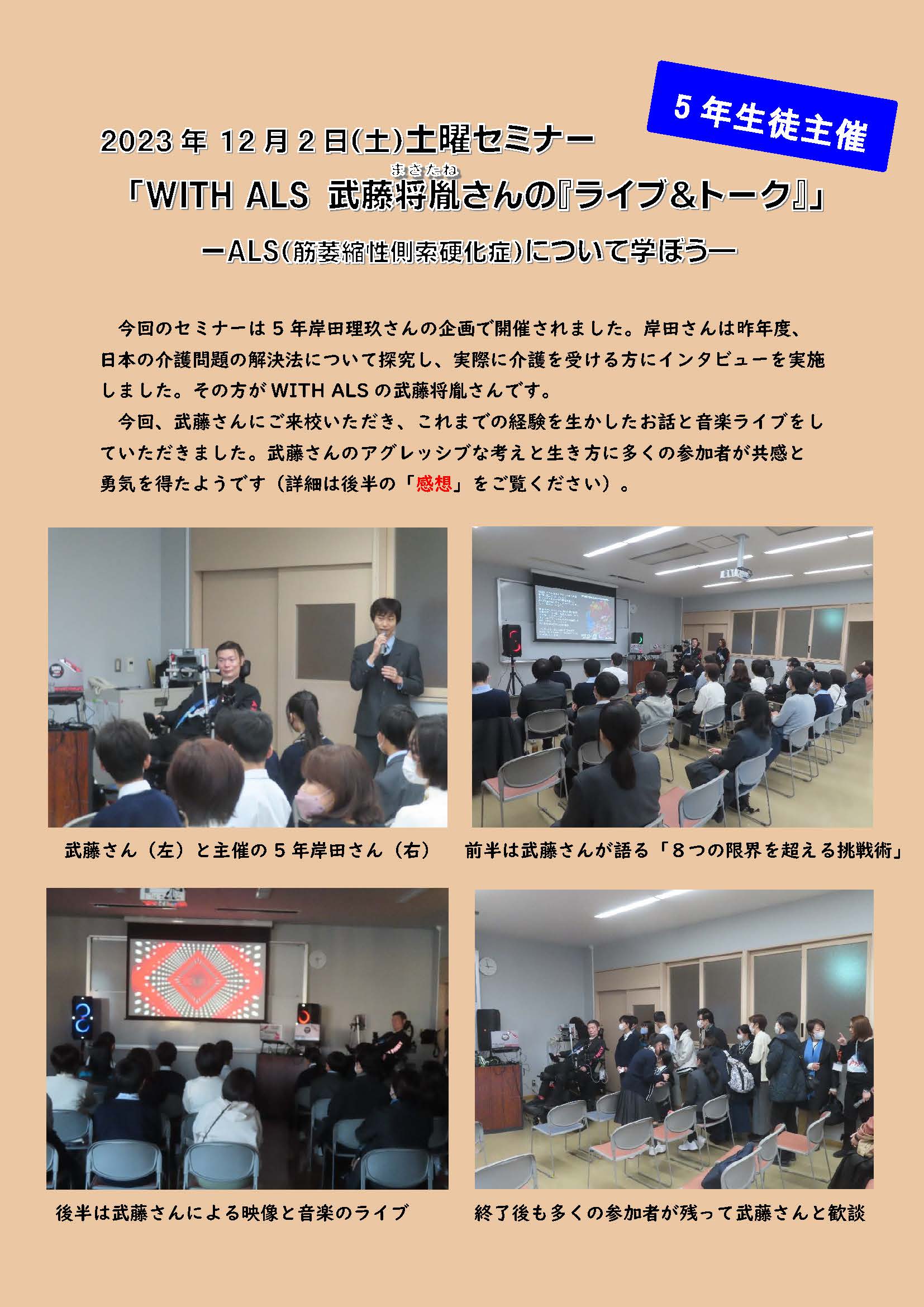

2023.12.14

土曜セミナー

2023.12.14

土曜セミナー

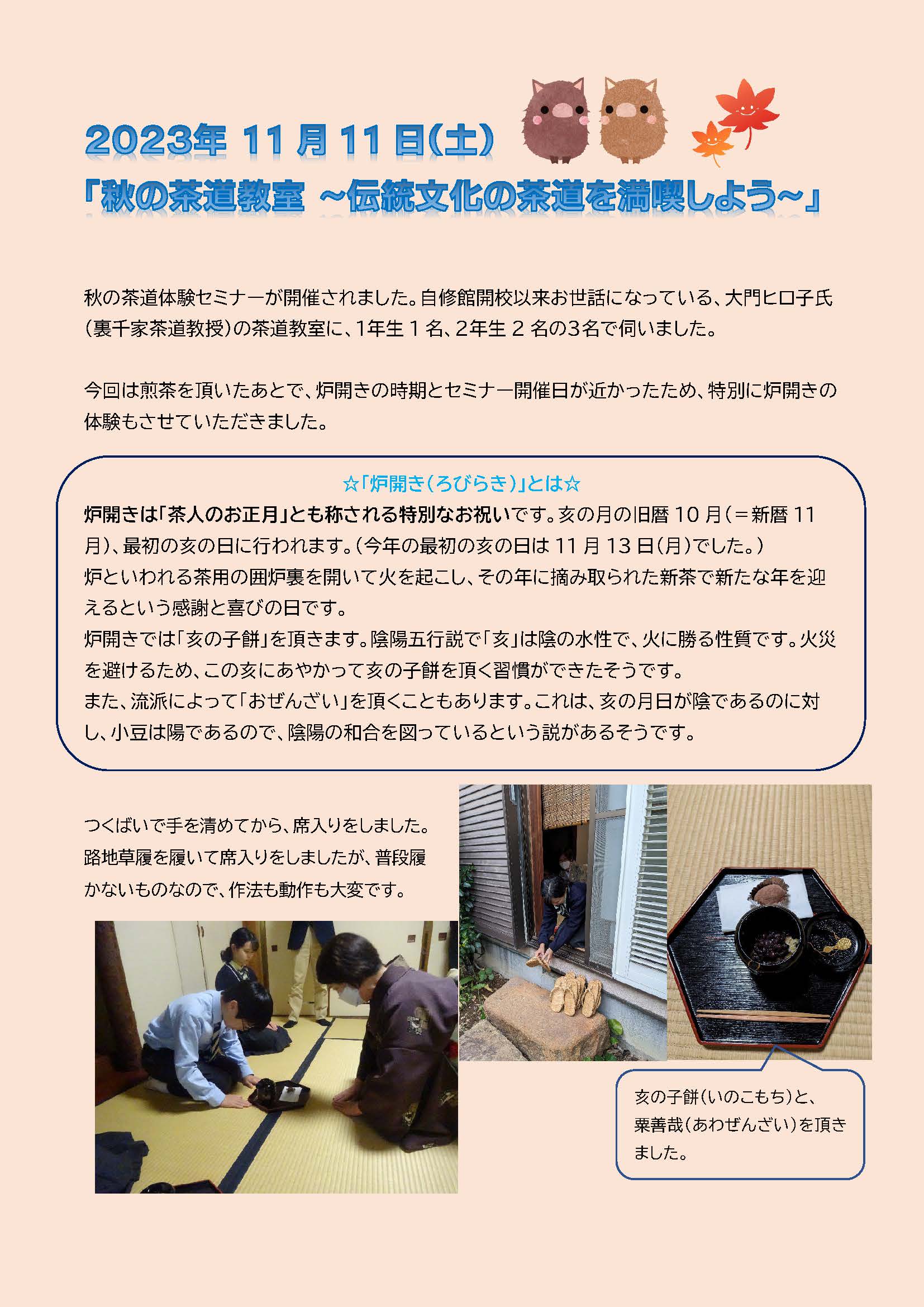

2023.09.28

土曜セミナー

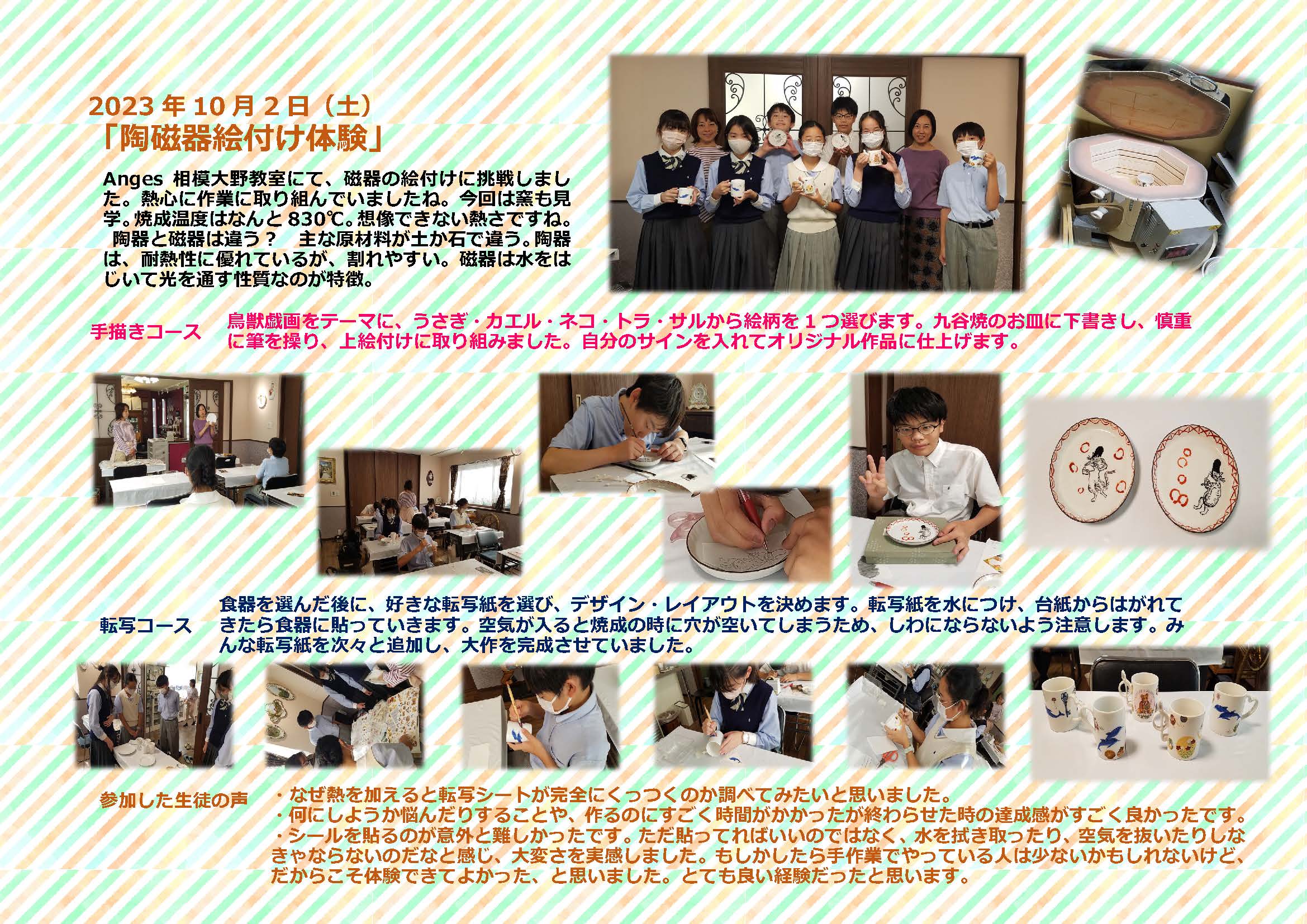

2023.09.12

土曜セミナー

ABOUT

01

“これからの社会”に求められるのは、世界中の仲間と協働し、地球規模の共通課題に積極的に取り組んでいく姿勢。そんな未来を見据えて、私たちが実践するのは「高度なコミュニケーション力を持って、主体的に学び、行動できる生徒」の育成です。他者を巻き込み、大きな目標へと挑戦する生徒たちを応援します。

02

分からないこと、発見したこと、興味があること。多くの体験を通して生徒たちが感じたさまざまな想いを発信することで生まれる学びは、生徒たちを大きく成長させます。だからこそ、自修館には、生徒の「夢中」を応援する学習サポートや、自由に学びを共有できる特長的な施設が充実しています。

03

自修館のキャリア教育の特長は、生徒一人ひとりが自己理解を深められる環境づくりにあります。私たち教員の役割は、生徒の思いに耳を傾け、一人ひとりに共感しながら意思決定を行えるようサポートすること。6年間をかけて、自分らしい未来へと着実にステップアップしていきます

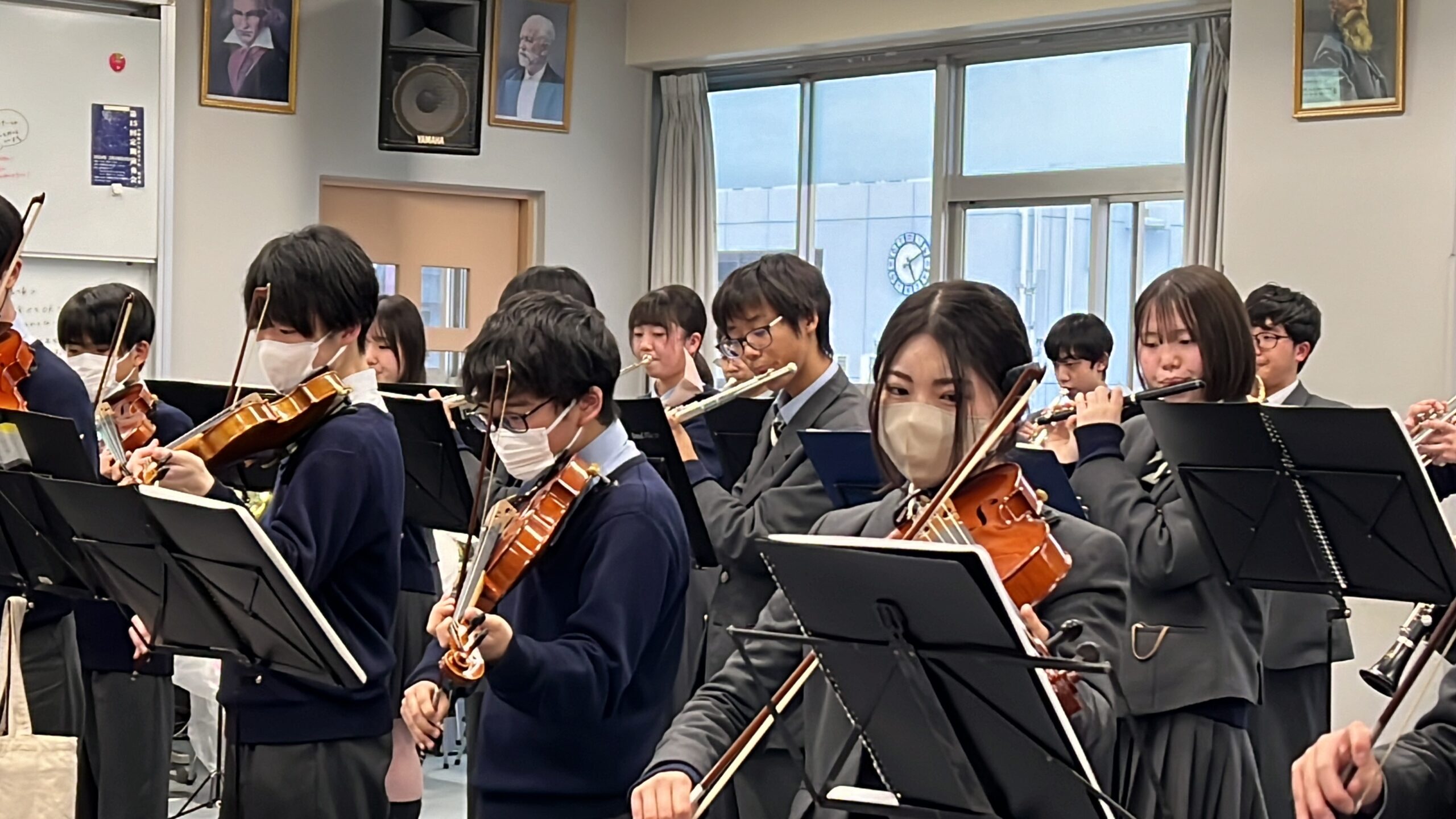

SCHOOL LIFE

PAMPHLET